| ←前のページへ | 次のページへ→ |

|

都営新宿線 -リーフグリーンは東へ西へ- 交通システム工学科 3年 4106番 K. M 1. はじめに 都営新宿線は、東京都新宿区の新宿駅(S01)から千葉県市川市の本八幡駅(S21)までの21駅23.5kmを東西に結ぶ地下鉄であり、京王線と相互直通運転を行っている。東京都交通局の地下鉄では浅草線、三田線に続いて3番目に建設され、唯一、都外(千葉県)まで運行している路線である。起点の新宿が路線名の由来であり、ラインカラーはリーフグリーン(黄緑)、路線記号はSである。東京メトロ東西線と同様に中央・総武緩行線のバイパス的な役割を担っている。輸送力増強のため、平成22年6月1日から都営車(10-300型)による10両編成での運転が開始された。現在も10両編成の増備が続いている。 写真1 増備が進む10両編成 (笹塚駅)

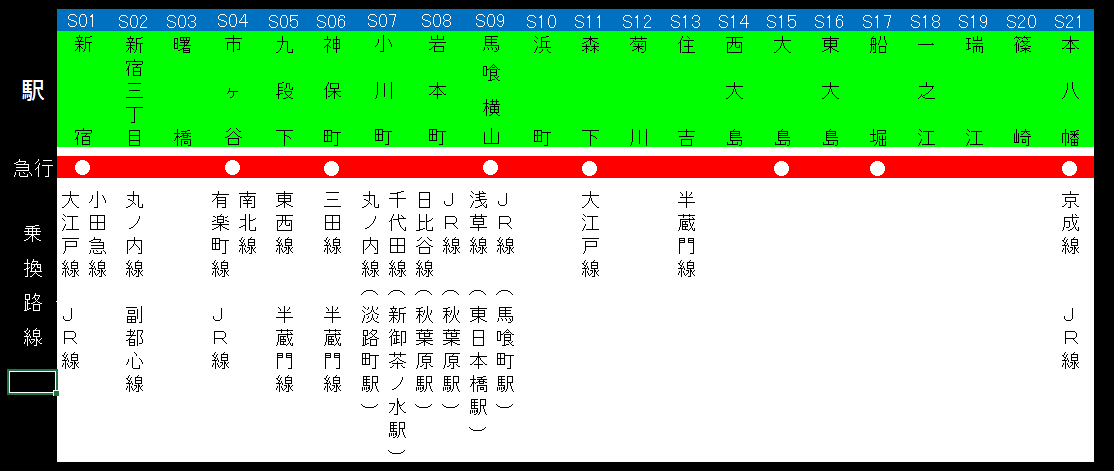

2. 路線の概要 都市高速鉄道第10号線(昭和53年7月1日、路線名を新宿線に変更)として最初の開業区間、岩本町-東大島が53年12月21日に開業した。55年3月16日には新宿-岩本町間が開業、京王線との直通運転が始まった。その後、58年12月に船堀、61年9月に篠崎まで開業し、平成元年3月の本八幡延伸をもって全線開業となり、現在に至る。  図1 路線図 (都営新宿線) 3. 駅 全21駅のうち11駅が他路線接続駅であり、各方面へ行くことにあまり苦労はしない。新宿駅は京王電鉄との共同使用駅で管轄は京王である。岩本町駅と大島駅、瑞江駅に待避設備があり、急行運転時には各停を追い抜くダイヤが組まれている。エレベーターの設置やエスカレーターの更新、だれでもトイレ等、バリアフリー化工事が進められており、開業時からそのままと思われる小タイル貼りの古いトイレの更新も行われている。これにより洋式設置率も上昇した。平成31年度の完了を目指し、ホームドアを全駅に設置する計画がある。  写真2 だれでもトイレ (新宿三丁目駅) 4. 運用 4.1 急行運転 地下鉄では珍しく急行運転があり、いくつかの駅を通過する。平成9年12月に開始され、新宿―本八幡が最速29分となった。平成13年3月に新たな停車駅として大江戸線接続駅の森下駅が加わる。これまで直通先が急行系列車だったとしても地下鉄線内は各駅に停まることが当たり前だったことから大きな話題を呼んだ。 写真3 急行運用に入る都営車 (新宿駅) 4.2 都営線内の運転 5時から24時半頃まで平日朝はおおむね4分間隔で運転、日中は1時間あたり12本(20分サイクル)で運転している。運転パターンは20分当たり京王線内―本八幡の急行が1本、各停が2本、新宿―本八幡の各停が1本である。平成27年9月の改正では平日は27運用、休日は20運用が存在する。 4.3 京王線との直通運転 京王線笹塚まで乗り入れることは多いが、中には橋本(神奈川県)や高尾山口まで直通するロングラン運用もある。他にも深夜に見られる桜上水ゆき、夕方に見られる八幡山ゆきなどが存在する。過去には相模原線内での各停運用や競馬場線内での運用も存在した。このように京王線内の多くの区間を走行している。臨時や試運転、非常時などで多摩動物公園、京王八王子、京王線新宿に入線したこともある。 写真4 京王線を走行する都営車 (つつじヶ丘―柴崎駅) 写真5 京王高尾線を走行する都営車 (めじろ台駅) 写真6 京王競馬場線を走行する都営車 (府中競馬正門前駅) 写真7 京王相模原線から進入する都営車 (調布駅) 5. 都営新宿線を走る車両 5.1 都営車 10-000型 (8両編成) 5.1.1 [ 4次車 220F, 230F, 6次車 240F ] 昭和63年、近畿車輛製で当初から冷房装置が搭載された編成である。220Fが平成28年6月に廃車、230Fが同じく9月に廃車となっている。 写真8 230F (笹塚駅) 5.1.2 [ 7次車 250F, 260F ] 平成4年、近畿車輛製でこのグループから前面、側面の表示がLEDとなり、ドアチャイムも搭載された。のちにスカートが設置される。 写真9 260F (笹塚駅) 5.1.3 [ 8次車 270F, 280F ] 平成9年、アルナ工機製でそれまでの形式を踏襲しつつもイメージチェンジしたグループである。急行運転開始にともなう輸送力増強用として製造された。当時主流だったVVVFインバータ制御は誘導障害の関係から採用されなかった。 写真10 280F (笹塚駅) 5.2 10-300R形 (8両編成) [ 310F〜360F (330F以外は廃車) ] 新造した先頭車に、試作車・020F〜180Fまでの6両編成で製造された車両を8両化する際に製造した3次車・5次車からなる2両×18編成分(36両)を修繕・改修のうえ、組み込んだ編成である。平成17年から登場したもののすでに廃車が発生している。 写真11 310F (笹塚駅) 5.3 10-300形 (8・10両編成) [ 370F〜480F ] 平成17年から18年にかけて製造、8両編成で運行を開始した。基本的に製造は東急車両であるが、450F〜470Fの中間車18両はJR東日本新津車両製作所製である。設計ベースをJR東日本のE231系とし、車体は床面から屋根にかけて内側に傾斜を持たせ、上部の雨どいを車両限界内に収めている特徴がある。輸送力増強のため、平成22年6月から450F〜480Fに中間車2両を足し、10両編成での運転が開始された。 写真12 370F (笹塚駅) 5.4 10-300形 (10両編成) [ 490F〜570F, 610F, 620F ] 平成25年度から製造され、従来の編成とは外見が大きく変化した。将来のホームドア設置を考慮して側面上部にラインカラーが施され、車内はドア上の表示器が3色LEDからLCDモニタとなった。個々の編成にそれぞれ細かな仕様の違いがある。 写真13 550F (笹塚駅) 5.5 京王車 9000系 [ 9030系9731F〜9749F, 9730F ] 京王の都営新宿線乗り入れ対応車として平成18年から直通運転を開始。それまでの6000系を置き換えた。冷房はよく効くが暖房は効かない印象がある。 写真14 9749F (笹塚駅) 5.6 過去の車両(都営車)10-000形 5.6.1 [ 試作車 010F ] 新宿線開業時からの編成で、製造自体は昭和46年11月である。当時の最新技術を盛り込み、三田線で試運転が4両で行われていた。のちに1次車を2両、5次車を2両増結し、8両編成で運転していたものの新型車導入(5.3)に伴い平成16年に引退している。  写真15 010F (調布駅) 5.6.2 [ 1次車 020F〜090F, 2次車 100F〜180F ] 昭和53年〜54年にかけて製造された編成で当初は6両編成だった。のちに020F〜110Fは5次車を2両、120F〜180Fは3次車を2両増結している。試作車と同じく、新型車導入(5.3)に伴い、引退している。あとから足された2両は300R編成(5.2)に組み込まれた。020Fは製造後、陸送で京王線高幡不動に入線させ性能試験を行った編成である。11月に大島車庫に搬入している。090Fは線路のつながった新宿駅を通り、新宿―岩本町開業前に京王線内で試運転を行った編成である。 5.6.3 [ 3次車 190F〜210F ] 昭和61年の篠崎延伸により8両編成で製造されたグループで平成26年1月まで運転していた。従来のセミステンレスからオールステンレスとなり、側窓の角が丸く、1段下降式となったのはこの編成からである。 写真16 190F (笹塚駅) 5.7 過去の車両(京王車) 6000系 昭和55年の乗り入れ開始時から平成21年まで走行していた京王の都営新宿線乗り入れ対応車である。左右非対称の前面窓が印象的な鋼製の車両で座席がやわらかい印象がある。 写真17 6741F (笹塚駅) 写真18 左から7次車、8次車、4次車 (笹塚駅) 写真19 左から京王車、300R形、300形、3次車 (笹塚駅) 6. 保安装置 平成17年5月にデジタルATCへの更新が行われ、新宿線初のインバータ制御車10-300形が運行を開始した。370Fは平成16年に搬入されたものの当時のATCでは誘導障害の関係から運転できなかった。また、京王9000系は翌年から乗り入れを開始している。 7. 軌間 軌間は京王と同じ1,372mmである。当初は浅草線と同じ1,435mmにする予定だったが、京王の輸送状況から京王側の改軌は不可能とされ、都電と同じ線路幅となった。この時点で三田線は1,067mmだったため、都営地下鉄では路線が珍しくそれぞれ別の軌間となった。京成線は浅草線との乗り入れにより、1,372mmから1,435mmに改軌した経緯がある。 8. 都営新宿線乗車記 都営新宿線をよく知るために全線乗車をすることにした。全線乗車自体は過去に何度もしているが、平成27年9月25日改正のダイヤでは初めてとなる。 スタートは起点である新宿駅から。一路本八幡を目指そうと思う。ビルが立ち並び、非常に多くの人や車が行き交う地上、蜘蛛の巣のように張りめぐらされた地下道、地下街のその下に都営新宿線新宿駅は存在する。 地下深くややカーブしていて京王線の雰囲気がある新宿駅5番線で待っていると、到着放送、走行音、暖かみのある光とともにトンネルの中から黄緑色の帯の列車がやってきた。京王からやってきたこの列車は乗車予定の笹塚始発急行本八幡ゆき。列車は都営10-000型、1130T列車。 定刻では11時40分の発車である。定刻にノッチオン・・・と言いたいところだが、京王線内の遅れのためか到着と同時に発車ベルが鳴り、独特なモーター音を響かせながらすべるように動きだした。車内は座席がうまり、立ち客が数人程度である。 単線シールドのゆるい下り坂をカーブしながら進むとすぐに新宿三丁目駅が現れる。各停の場合、この駅を出ると小川町駅まで右側の扉は開かない。駅を通過するとここから7kmほど靖国通り(東京都道302号新宿両国線)の下を走行することになる。 次に通過する曙橋駅は山手線内では唯一の非連絡駅だ。 速度を落とし、急なS字カーブを抜けると市ヶ谷駅に到着した。進行方向後ろよりの連絡改札に近い車両では多くの乗客が降車する。この市ヶ谷駅の本八幡方には渡り線が設けられており、非常時の折り返しに使用されることがある。 市ヶ谷から九段下までは複線シールドで長い下り勾配ののち九段下駅に進入。九段下駅は半蔵門線との壁が取り払われたことで話題になったが、今でもホームは狭いと感じる。 わずか0.6km先の神保町駅に到着。この周辺は駅間距離が1km以内であり、利便性を重視した駅設定をしていることがわかる。また、靖国通りの周辺や通りの南側には本を取り扱う店が多く存在する。 次の小川町駅(通過)は近くに大学があり、時間帯によっては多くの学生で賑わうことだろう。 続く岩本町駅(通過)は2面3線の構造で東行きの急行列車は必ず先行の各停を追い抜く。また、最終電車はこの駅までの運転で中線に到着後、翌日の始発新宿ゆきになる。余談だが、秋葉原へは小川町駅と岩本町駅の両方が徒歩圏内である。都営新宿線を利用する場合、電気街・模型店へは小川町駅、ヨドバシカメラ方面は岩本町駅から行くことをお勧めする。余談ついでにもう一つ。神保町―小川町―岩本町と3駅連続で「町」がつくが、読み方は小川町だけ「まち」で、他は「ちょう」である。 そうしているうちに馬喰横山駅に到着。新宿からおよそ10分、全線の3分の1の距離にある。浜町駅を通過後、大江戸線接続駅の森下駅に到着。ここから大島駅までは東京都道50号東京市川線の下を走行する。 菊川駅、住吉駅、西大島駅を通過すると2面3線の大島駅に停車する。この付近は住宅やマンションが立ち並び、公園などの緑地が整備されている印象がある。朝のラッシュ後や深夜には大島行きの列車が設定される。理由は大島駅の東に30編成ほど留置可能な車庫があるからだ。そこでは車両の検査等も行う。 大島駅から先は一之江駅付近まで都道50号線と並行して走行する。大島駅の出発時点では空席が目立ち、乗客は1両あたり20人ほどになった。徐行ののち、地上へ出ると東大島駅を通過。ここから船堀駅直前まではほぼ直線である。 荒川・中川を越え、左にカーブすると船堀駅に到着する。発車し、吸い込まれるようにトンネルに入ると一之江―瑞江―篠崎と3駅連続で通過。線形が良いためか、しばらく最高速度の75km/hで快走する。大島駅までは基本的に道路の下を走行していたが、船堀駅からは地上の様子は関係なく住宅の下を走行する。瑞江駅の構造は外側に通過線が設けられており、京王線の八幡山に似たかたちである。ここでも各停列車を追い抜く。江戸川の花火大会時に賑わう篠崎駅を過ぎると駅間最長距離の2.8kmを経て(途中千葉県に入り)終点の本八幡駅に到着した。 時間は12時09分。新宿から29分で到着、表定速度は49.0km/hだった。 同区間を追い抜かれない各停の場合、所要時間は40分で表定速度は35.3km/hとなる。比較対象として地下鉄で通過列車を設定している路線では浅草線、東西線、副都心線、平行路線として総武線が挙げられる。 浅草線は押上―泉岳寺(11.4km)をエアポート快特が20分で走破している。その表定速度は34.23km/h、各停では29.8km/hとなる。東西線では中野―西船橋(30.8km)を快速が43分で走破、表定速度は43.0km/h、各停では37.5km/hだが、快速運転区間だけで見れば東陽町―西船橋(15km)の表定速度が60km/hである。副都心線(通過列車設定区間・Fライナー)の和光市―渋谷(20.2km)の表定速度は44.9km/hである。全区間で通過設定のある路線としては表定速度が比較的高く、先行列車に詰まることもなかったため、乗車していて体感上も速く感じた。 平行路線の総武緩行線は新宿―本八幡を39分で走破する。新宿線の各停は40分で走破するため時間はあまり変わらない。日中なら新宿線急行のほうが早く到着できる。運賃は都営が370円、JRは390円でこれも大差はない。 壁面の色、ホーム形式、駅員さん。さまざまな特徴、かたちをもつ車両。各駅にそれぞれの個性があり、そこを通る車両がミスマッチでないところが良く、乗っていて楽しい地下鉄である。 都営新宿線に乗車して、また普段から感じることは運転士による車両のコントロールが上手いことである。勾配などの線路形状、加速やブレーキの具合が異なる車両特性を非常によく理解している。これは駅停車時に強く感じる。試作車で試験されていたATOや山手線のTASCといった運転支援システムがいつかは導入されるのだろうが、今の運転技術はそのまま残してほしいものである。乗客に対する促進放送や到着時刻の案内、乗り入れ先の接続案内も丁寧に行っていた車掌、親切な駅係員も印象に残っている。 帰りは各駅停車で各駅やその周辺をゆっくり散策、壁画をたのしみ、趣味の時刻表収集をしながら新宿まで出たのち帰宅した。 9. おわりに 都営新宿線の沿線には古くからあるもの、新しくできたもの、歴史や文化に触れられる観光スポットが多く、まち歩きにぴったりの路線である。開通から37年が経過したが現在も快適に利用できる。都心の中心を走る路線として今後の更なる発展を期待したい。この記事をきっかけに都営新宿線に魅力を感じていただければ幸いである。 ― 参考文献 ― (いずれも平成28年8月参照) 東京都交通局HP, 都営地下鉄,http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/ 総合車両製作所, 東京都交通局10-300,https://www.j-trec.co.jp/rw/tmt103.html 総合車両製作所, 東京都交通局10-300形電車(3次車), えきから時刻表,http://ekikara.jp/newdata/detail/1311031/10737.htm 鉄道ピクトリアル1980年6月号, 鉄道図書刊行会, 都営新宿線・新宿―岩本町間開業, 幸弥徹・渡辺忠敏, pp.6-11 鉄道ピクトリアル2002年10月号, 鉄道図書刊行会, 特集 相互直通運転−各社に見る相互直通運転, p.30 鉄道ピクトリアル2014年8月臨時増刊号, 鉄道図書刊行会, 特集「京王電鉄」−京王を走る都営車, p.8, 6000系のあゆみ, pp.186-191 鉄道ファン1972年2月号, 交友社, 都営地下鉄10号線について, 吉田嵩, pp.86-94 鉄道ファン1984年3月号, 交友社, 都営地下鉄新宿線東大島―船堀間開通, p.49 鉄道ファン2001年11月号, 交友社, 大手私鉄の多数派系列ガイド11「東京都交通局10-000形」, 粂川零一, pp.96-107 鉄道ファン2006年1月号, 交友社, 東京都交通局10-000形組換え, p.90, p.91 鉄道ファン2009年7月号, 交友社, 公営地下鉄在籍両数ビッグ3「東京都交通局」, pp.128-139 上野正樹, 須長誠, 小野田滋, 鉄道工学, 森北出版株式会社, 2015, pp.27-31, p.144, p.145 |

| ←前のページへ | ↑このページのトップへ↑ | 次のページへ→ |